認知症・頭痛・めまい・しびれ専門外来

- HOME

- 認知症・頭痛・めまい・しびれ専門外来

当院では、月水金の午後に認知症・頭痛・めまい・しびれ専門外来を設置します。

当院の外来は、初診までの待機日数が数日と短いのが特徴です。

予約なしでの即日受診も可能です (2回目以降の再診は原則として完全予約制で、医師が予約をお取りします。)

また、初診に際して特に紹介状 (診療情報提供書) の提示を求めておりません。ただし、これまでの処方内容を確認する必要があるので「お薬手帳」は必ず御持参くださる様お願い致します。

当院では、初診時に MRI 検査・血液検査・胸腹部X線検査・心電図等の諸検査を一気に施行し、検査当日に結果説明と診断をした上で治療も開始致します。

他医療機関の場合、「検査の予約」・「検査の実施」・「結果説明と診断」で数度の受診が必要な場合が多く、実際の治療に至るまでに数週間がかかってしまう場合もしばしばあります。

従って、初診時に諸検査を一気に実施して診断・加療に至ることによる患者様側のメリットはとても大きいと云えます。

「認知症について」

現在、我が国は急速な高齢化社会を迎えつつあり、既に認知症患者数は200万人を突破しています。そして、30年後には人口の11%、400万人に達すると推計されており、大きな社会問題として注目を集めています。

さて、「認知症」とは一般に「成人の脳に、器質的障害に基づく広範かつ継続的な認知機能 (記憶など高次脳機能および知能) の障害が起こり、日常生活に支障を来した状態」と定義されています。

所謂「認知症」は「病名」と捉えられている場合が多いのですが、むしろ 「病状・病態」 そのものを表現している言葉と云えます。

即ち、「成人期以降」で「認知機能」に障害があり、それによって「日常生活に支障が生じる」点がポイントなのです。

「認知症」の病状・病態を呈する病気はいくつかありますが、その中で最も頻度が高く、「代表的」な疾患が「アルツハイマー病」或いは「アルツハイマー型認知症」です。以下に、「認知症」の病像を呈する4大疾患:アルツハイマー型認知症 (AD)、脳血管性認知症 (CVD)、レヴィ小体型認知症、前頭側頭葉型認知症 (FTD)の特徴を示します。

4大認知症の臨床像

| 疾患 | AD | CVD | DLBD | FTD |

|---|---|---|---|---|

| 原因 | Aβ、Tau蛋白 | 脳血管障害 | α-シヌクレイン | Tau蛋白、Pick斑 |

| 疫学 | 女性に多い | 男性に多い | 男女差の報告なし | 初老期に多い ADの1/10 |

| 発症 | ゆるやか | 比較的急 | ゆるやか | ゆるやか |

| 進展 | 進行性・スロープ状 | 階段状 | 進行性・動揺性 | 進行性・動揺性 |

| 全経過 | 10年(2-20年) | 基礎疾患で異なる | ADより短い | ADより短い |

| 記憶障害 | 初期から出現 | 比較的軽度 | 軽度・想起障害 | 軽度・想起障害 |

| 運動障害 | 重度になるまで出現せず | 平行して悪化 (麻痺等) |

パーキンソニズム | 失禁が早期に出現 |

| 精神症状 | 妄想 (盗られ妄想) 易怒性 |

意欲の低下 無関心 |

幻覚(幻視) 注意力障害 |

人格・性格変化、行動異常、脱抑制、常同性、言語障害 |

| 予防・治療 | Ch-E阻害薬 メマンチン |

抗血小板薬による予防 | 抗PD薬 ドネペジル |

SSRI 非定型抗精神病薬 |

| その他 | 感情・運動は重度まで保たれる | 基礎疾患の治療 | 抗精神病薬で悪化 | 精神症状が顕著 |

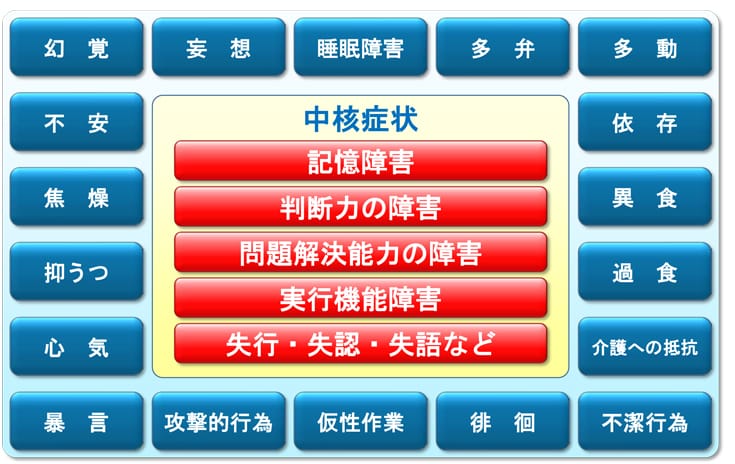

認知症の症状は以下の様に2大別されています。

#1.中核症状:記銘力障害+認知機能障害

#2.周辺症状:行動と精神の症候=BPSD

従来は、中核症状と周辺症状は一体のものと考えられていましたが、現在では中核症状と周辺症状は、互いに結びついてはいるが明確に区別されるべきものと理解されています。

| 中核症状 | 周辺症状(BPSD) | |

|---|---|---|

| 頻度 | 必発 | 必ずしも起こるものではない |

| 要因 | 大脳皮質の神経細胞(特に海馬と前頭葉)の変性と脱落が直接的な原因 | 中核症状によってゆがめられた外界認知に、性格・素質・環境・心理的状況等が複合的に作用して起こる |

| 症状 | 記憶(記銘力)障害 見当識障害 実行機能障害 言語障害 失行・失認 |

不安、抑うつ、自閉、幻覚、妄想、徘徊、迷子、異食行動、性的問題行動、失禁、不潔行為、暴言、暴力、介護への抵抗 |

| 生活上 の問題 |

今までできていた事ができなくなる | 周りの人が対応に苦慮する行動(即ち、BPSD)。本人の苦痛の表れ |

アルツハイマー型認知症の中核症状と周辺症状(BPSD)

加齢 (老化) による「もの忘れ」と認知症の違い

| 老化によるもの忘れ | 認知症 | |

|---|---|---|

| 原因 | 脳の生理的な老化 | 大脳皮質の神経細胞(特に海馬と前頭葉)の変性と脱落 |

| もの忘れ | 体験した事の一部分を忘れる (ヒントがあれば思い出す) |

体験したことをまるごと忘れる (ヒントがあっても思い出せない) |

| 症状の進行 | あまり進行しない | 次第に進行する |

| 判断力 | 低下しない | 低下する |

| 自覚 | 忘れっぽいことを自覚している(病識がある) | 忘れたことの自覚がない(病識がない) |

| 日常生活 | 支障はない | 支障をきたす |

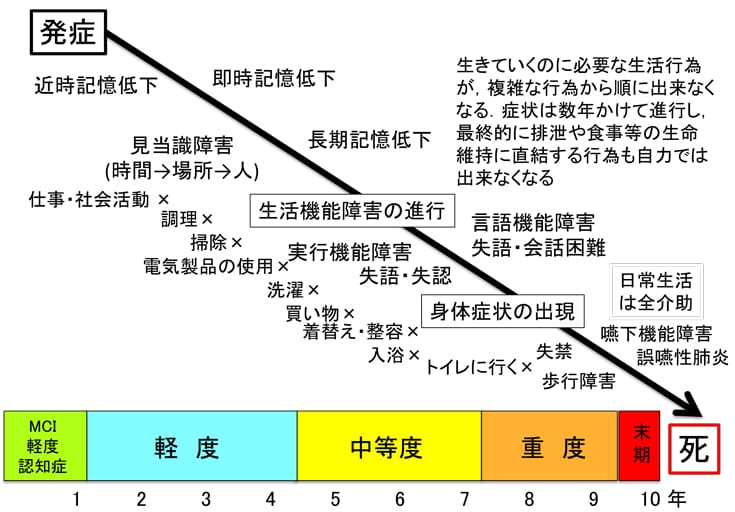

アルツハイマー型認知症 (AD) の自然経過

認知症の中核症状に対する治療と周辺症状 (BPSD) に対するアプローチ

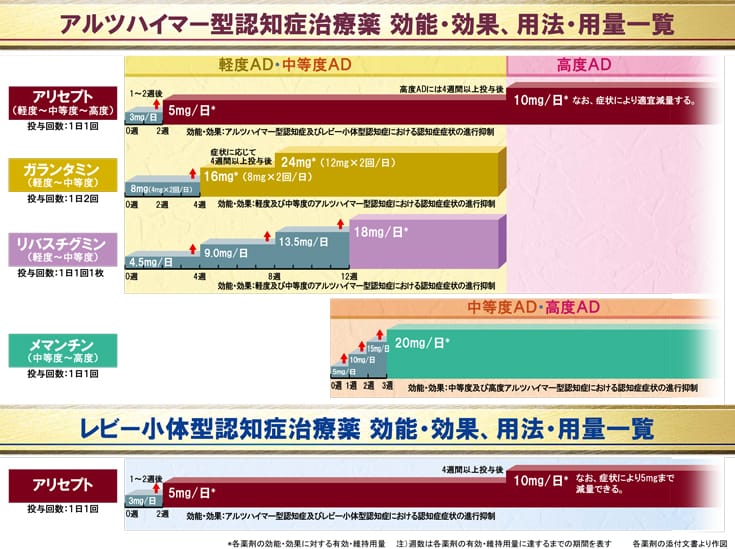

認知症の中核症状に対する治療薬は以下に2大別されます。

(1)コリンエステラーゼ阻害薬:ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン

(2)興奮性アミノ酸 (NMDA) 受容体阻害薬:メマンチン

何れの薬も少量から開始し、時間をかけて増量します。

全て「進行を遅らせる」薬であり、認知機能の改善は残念ながら期待できません。従って、内服治療と同時に認知症のケア環境を整えることがとても重要となります。

特に、BPSD に対しては、「本人の苦痛を和らげ」、「暮らしにくさを改善」することを主眼に置くことが大切です。従って、基本は「非薬物療法」であり、介護保険の導入によるデイサービスやショートステイの利用を通じて、症状の緩和を図ります。それでも効果が少ない場合は「薬物療法」を開始しますが、症状に合わせて少量からの投与が望ましいでしょう。以下に「かかりつけ医」に求められる役割をまとめました。

かかりつけ医に期待される役割

認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域で

認知症の人や家族を支援することができる医師

- 通院している患者様の認知症を早期に発見する。

- 認知症を患った患者と家族を総合的に診る。

- 地域連携 (介護事業所・行政・インフォーマルな資源との連携)

⇒教育的支援を含めた家族支援、生活上の課題の相談。 - 行動心理徴候 (BPSD) (所謂、周辺症状) と合併症への対応。

- 訪問診療で、意思決定支援と緩和ケアを行う (重度以降)

- 在宅療養が困難な場合は、専門施設入所等に関して支援を行う。